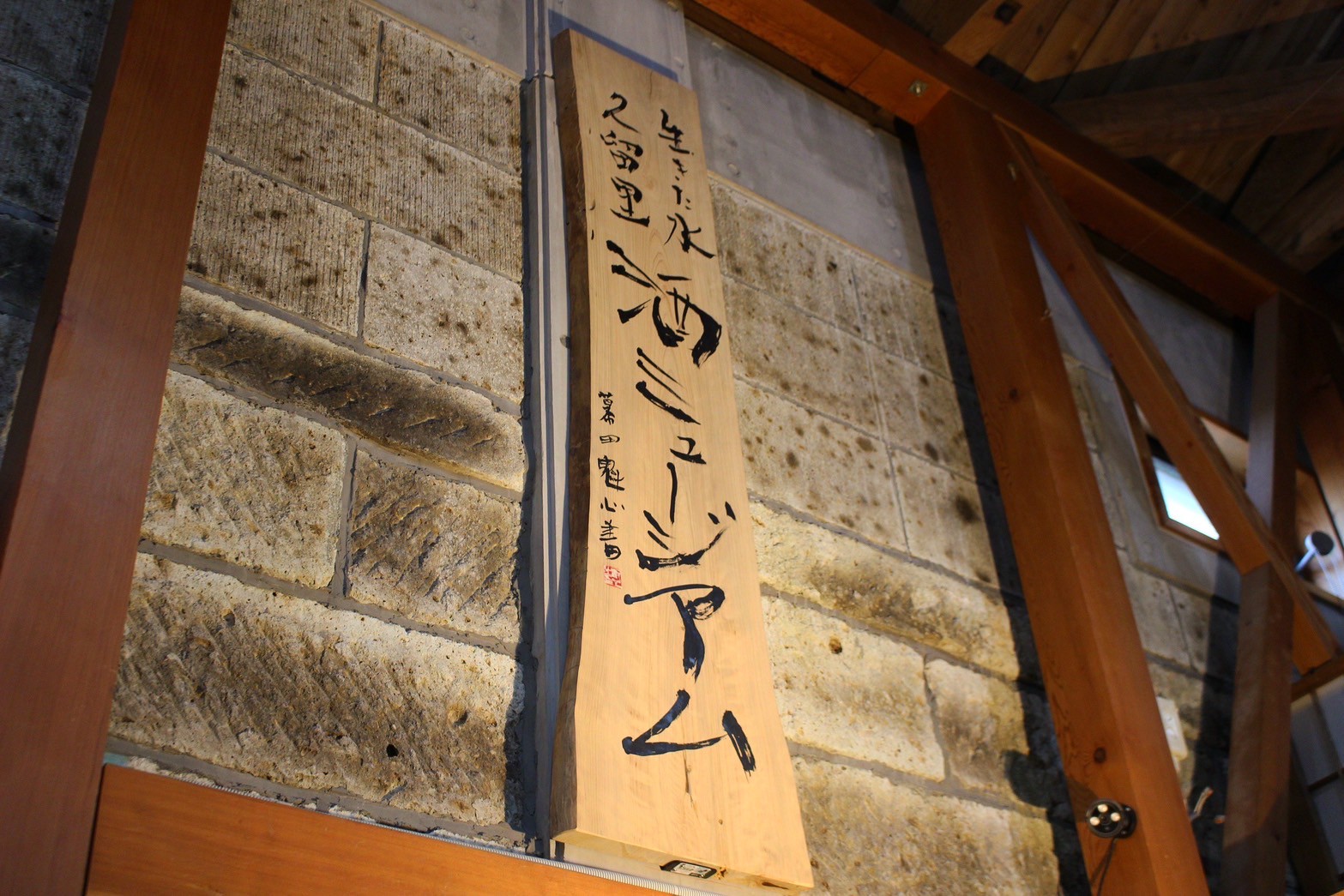

千葉県君津市久留里にて「福祝」を醸す、藤平酒造合資会社。創業は享保元年(1716年)で、江戸中期より「生きた水」と呼ばれる「久留里の名水」とともに酒蔵の歴史を刻んできました。久留里地区は山に囲まれた盆地です。千葉県のなかでは標高の高い土地として知られています。酒蔵から程近い距離にある久留里城は標高180メートル、千葉県で最も標高の高いとされる亀山湖周辺は標高271メートルで、亀山湖周辺から久留里にかけて段々と標高が下がっているのが房総半島の特徴です。その久留里の商店街から更に一段下がった場所に酒蔵が立地していることからも、更に冬場の冷え込みが厳しく酒造りに適した土地と言えそうです。また、「久留里の名水」は平成20年(2008年)に千葉県で唯一の「平成の名水百選」にも選出されたことでも知られています。

久留里は房総半島の中心部にあり、山間の静かな城下町として、週末になると県外からもポリタンクを持参した旅人たちが上総掘りの井戸を囲む風景がみられます。上総掘りとは人力で掘り抜き井戸を掘削する工法で、明治時代初期に千葉県中西部で考案された掘り抜き井戸の掘削技術です。現在、この技術は入手が容易な材料と少人数で深い井戸を掘ることが可能なことから、アフリカや東南アジアなどの水不足が深刻な国へ技術が伝えられており、上総掘りの技術は国際貢献にも役立っているそうです。豊かな水資源と確かな技術が合致する久留里は、まさに名水の町。一切の汚れもない清らかな水を活かして、風情ある城下町のなかでは、たくさんの名物が存在しています。特に、そのなかでも豊富な水資源を必要とする酒造業は久留里地区に適した産業として、今も4軒の酒蔵の煙突から蒸気が上がっています。

そのなかの一軒として藤平酒造合資会社も知られており、今日に至るまで三兄弟が中心となりながら「福祝」を醸し続けてきました。信条は「丁寧に、まっすぐに。ただ素直にうまい酒を」。今は亡き先代が考案した銘柄「福祝」を今も大切に受け継ぎながら、手間暇を惜しまず丁寧な酒造りを心掛けています。以前までは藤平酒造の「藤」に久留里の「久」、「盛」で「藤久盛」という銘柄を造っていたそうですが、日本酒はお祝いの席で飲まれる機会が多いことから「祝福」を反対にして「福祝」と先代が命名したそうです。しかしながら、おめでたいこととは裏腹に、藤平酒造に不幸が襲いかかり、危機的な状況に陥ってしまいます。

代表で三男の藤平淳三氏が小学3年生の頃に父である先代は45歳の若さで他界。それからは母親が社長に就任し、細々と蔵を守ることになりました。その状況をいち早く助けようと長男と次男は外で働くことはせずに家業をすぐに継ぐことを決めたそうです。三男の淳三氏も若くして蔵に戻って、家業を手伝うことは当然の使命だとも考えていました。その頃、3兄弟はこれからどのような酒を造っていきたいかを話し合い、全国の銘酒を飲み交わしては白熱した意見交換を行い、理想の酒質について昼夜問わずに語り合ったそうです。そこで導き出した答えは「飲み続けられる酒」でした。三兄弟の努力の甲斐もあって、次第に東京の酒販店でも「福祝」は評価を得るようになっていきました。これは2005年頃に四谷の有名酒販店が取引を始めたことがきっかけになったといいます。

また、醸造用語の「洗いに始まり、洗いに終わる」を藤平酒造の醸造理念に据えているのは「喜久酔 特別本醸造」や「開運 祝酒 特別本醸造」の完成度の高さに感銘を受けたことで、河村傳兵衛先生が提唱する「酒造りは、米洗いに始まり、袋洗いに終わる」という静岡の吟醸造りの基本を藤平酒造も導入しているからです。今でも藤平酒造が「福祝」を頑なに守り続けているのは、一家の大黒柱を失った際の喪失感や家族の結束力、現在に至るまでの苦労や思い出が銘柄に詰まっているからこそ、「福祝」を継承して大切に造り続けているのです。

すべては飲み手たちの何気ない特別な1日の終わりのために。「福」と「祝」という慶びにまつわる文字に相応しい酒を、蔵人たちの日常の丁寧な仕事が生み出しています。

文:宍戸涼太郎

写真:石井叡

編集:宍戸涼太郎