創業1830年の東鶴酒造は県の中央部である、佐賀県多久市に位置する。酒蔵は牛津川沿いの盆地で、人口は約17000人の山に囲まれた地勢の小さな街の中にある。そして、「多久の雀は論語をさえずる」と言われるほど「論語」に親しみ文教がひらかれた街としても知られる。その背景には江戸時代から多くの人々に学問への門戸を開いた環境があったからである。

近代以降は石炭産業を主要産業として多くの炭鉱で街は賑わいを見せていた。しかし、日本の主なエネルギー源が石炭から石油に変わったことから石炭産業は急激に衰退していく。1972年には県内最後の炭鉱であった新明治佐賀が閉山し、石炭産業は終焉を迎えたのであった。この頃から東鶴酒造も炭鉱労働者の減少や日本酒の消費量低下、ビール市場の拡大によって次第に経営状況が悪化していき、5代目蔵元は1989年に酒造りを中断してしまう。当時は従業員が8名も在籍していたこともあり、すぐに廃業することは難しかったことから、同時にコンビニエンスストアを経営しながら、計画的に先細りさせて酒蔵を廃業させる方向へと準備を進めていたという。

しかしながら、6代目蔵元の野中保斉氏は「自然豊かな山々に囲まれた酒蔵にとって最適な土地で、酒造りを再開させたい」という想いや、酒蔵が廃業した後も在庫として残ってしまった普通酒が市場に出回っていることを、地域の人たちが「他所から購入した酒」を東鶴酒造は詰めて売っているのではないかという噂を耳にして、子供ながらにショックを受けたという。その記憶から「家業を復活させたい」というチャレンジ精神から酒蔵を再興させることを決意したそうだ。この動機について、日本酒に対して当初はあまり良い印象を抱いていなかったそうなのだが、知人に紹介された佐賀県内に位置する小松酒造の「万齢」という日本酒を飲んだところ、その味わいに感銘を受けたことが酒蔵を継ぐきっかけになったそうだ。

大学卒業後、野中氏は家業のこともあって漠然とした考えではあったが、経営を学ぶ必要性を感じていたことから、大手焼肉チェーン店でフランチャイズの店長として経営に携わっていた。酒蔵再建を決意してからは、小松酒造の小松社長の紹介で山口県宇部市で「貴」を醸す、永山本家酒造場でひと造りの間、修行をさせてもらった。酒蔵を復活するにあたり、銀行から融資を受ける必要もあったことから、自分のなかで決めたルールは、「3年の間で芽が出なかったら辞めよう」。当時は26歳で失敗に終わってもまだ20代なので潰しが効く。もしも失敗してしまったら、高級車を購入できるくらいの金額をサラリーマンとして返済していこうという心持ちだったそうだ。

永山本家酒造場では酒造りの基本は学ぶことができたが、いざ自分の蔵に戻ると十分ではない醸造設備から、結局は独自のスタイルを模索する必要性を感じたという。永山本家酒造場では少人数での酒造りを実践していたことから、酒蔵を復活させてから父と2人で行わなければならない酒造りに対応することができたそうだ。しかしながら、酒蔵を復活させてからの最初の造りは苦難の連続で、まったく思い通りにはいかず、ただ我武者羅に米を洗って、なんとかアルコール発酵させて飲料にするという感覚だったそうだ。

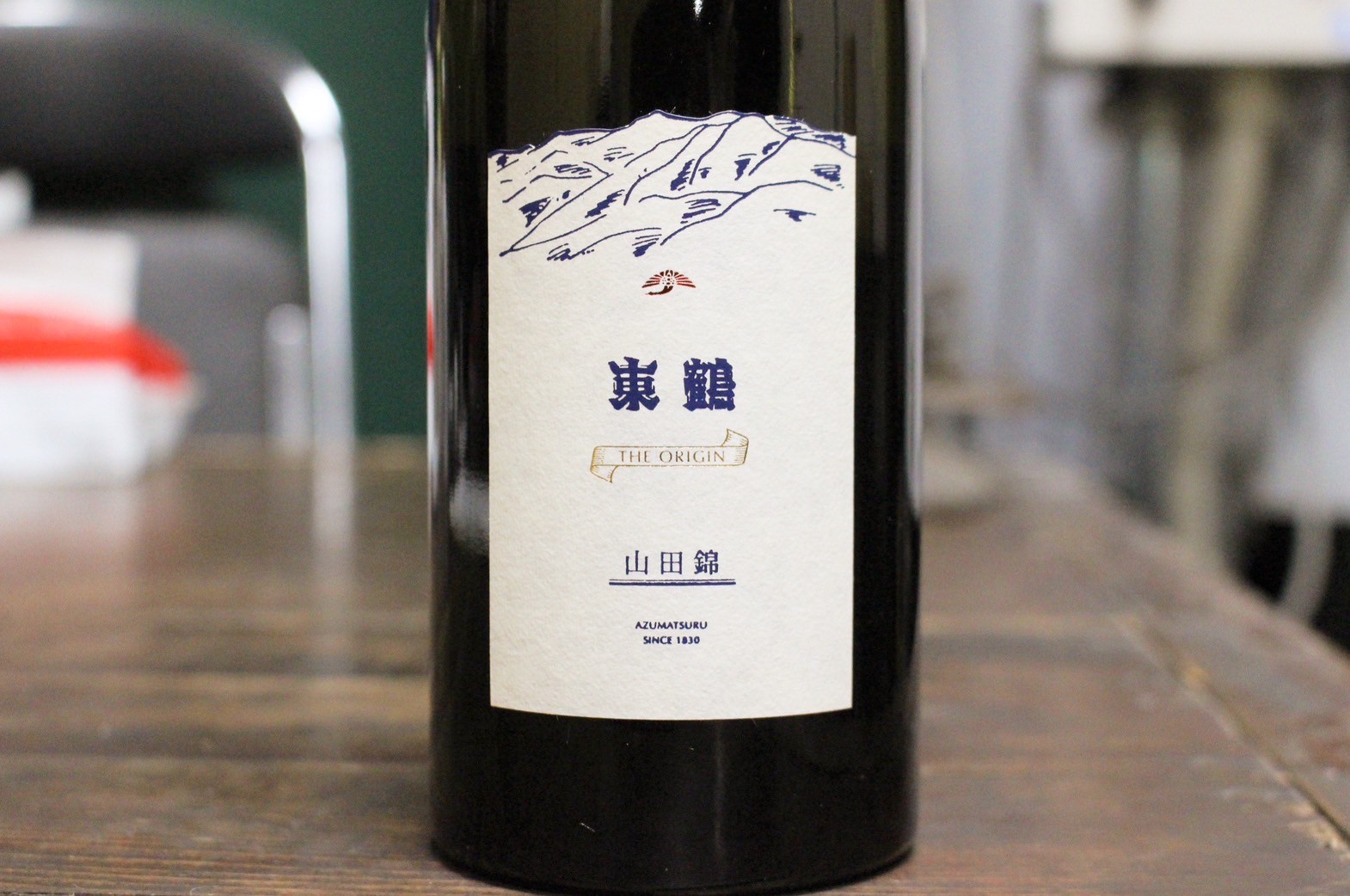

そして2009年、20年ぶりに酒蔵を復活させてからは、東鶴酒造として再スタートを切るにあたって「伝統と革新」の部分に重きを置いた。「地の利を活かした酒造りと伝統を重んじつつ、新しいことに挑戦する」という酒造りの目標を持ち、蔵に眠っていた昔ながらの醸造設備や道具を最大限に活用しながら、新しい醸造設備の導入も酒質の向上のために計画的に行った。

また、東鶴酒造は佐賀県で栽培された「山田錦」や佐賀県の酒米「さがの華」などの地元の米を積極的に採用し、多久の山々から流れ込む伏流水で酒造りをする。これこそが地の利を活かした多久での酒造りである。ちなみに、以前までは10メートルの深さしかなかった浅井戸を、酒蔵復活を機に100メートルの深さまで掘り下げて取水するなど、更なる酒質の向上に余念の無い部分も愛飲家を増やす要因となっている。

2019年8月28日には記録的な大雨が佐賀県を襲い、蔵のすぐ傍を流れる牛津川が氾濫したことで、蔵全体が浸水の被害に遭った。これが東鶴酒造にとって2度目の廃業危機である。しかし、水害の手助けとして県内外の同業の酒蔵や酒販店の方々が水害の後片付けに駆けつけてくれたおかげで復旧も早く終わらせることができた。また、県内外の酒販店や飲食店、消費者が復興支援酒「つるのおんがえし」を購入してくれるなど熱心にサポートしてくれたことで、約1か月後には酒造りを再開させた。それにより、東鶴酒造は何とか苦難を乗り越えて再び経営を軌道に乗せることができたのであった。

酒蔵は家族経営だからこそ小回りが利く。その強みを最大限活かしながら、現在の製造石数220石のなかで味わいの爽やかさと米の旨味、酸のバランスを追求しながら、さまざまな挑戦を行っていく。これからも飲み手に新たな日本酒の楽しさを提案できるように常にアップデートしていきながら、「造り手の顔が見える酒」を送り出す。これからも色とりどりな酒を世に羽ばたかせ、これまで応援してくれた消費者へ、鶴の恩返しを行っていくそうだ。

文:宍戸涼太郎

写真:石井叡

編集:宍戸涼太郎