福岡県久留米市に1818年創業の酒蔵がある。屏風山の麓、悠々と流れる筑後川のほとりで「山の壽」を醸す、山の壽酒造。近年は従来の杜氏制からチーム制へと方針転換を図り「Good Times with Yamanokotobuki」を目標に掲げての酒造りを行う。また、書の世界に存在する真行草の価値概念を醸造に取り入れているそうだ。まずは基礎を徹底し、全国新酒鑑評会などの有識者が集まる場で評価される酒を目指したそうだ。書道の稽古に例えると「真」が完璧であれば、「行」や「草」も美しい。これを醸造に置き換えると、基礎にあたる醸造技術を習得してから個性を追求するということになる。8代目蔵元の方針で奇をてらった酒造りは行わず、蔵人一丸となり基礎の徹底と技術向上だけに集中したそうだ。そして、2020年の全国新酒鑑評会や海外の鑑評会での受賞をきっかけに「自分たちの色をそろそろ出しても良いのではないか」という段階になり、醪由来のガスを残すなどの挑戦する酒を目指し始めたという。経験の中で培われてきた知識や技術が新しい視点での酒造りを支え、消費者が納得するような蔵の色を出せるのだ。それは、模倣無くして創作はあり得ないということを意味する。また、8代目蔵元の片山郁代氏の祖父は国税局の酒類鑑定官室長として杜氏に酒造りを指導する立場だった。各地の酒蔵から日本酒が届き、真剣な表情で試飲する祖父の表情が幼い頃の記憶として刻まれているそうだ。もし、現在の「山の壽」を祖父が試飲したらどのような感想を抱くのだろうか。祖父の影響もあり、真行草の価値概念を取り入れて基礎の徹底を心掛けているそうだ。

現在、山の壽酒造を束ねる立場の8代目蔵元は別の業界から家業を継いだ。もともとはブライダルの世界で支配人を目指して、福岡市内の会社に勤務していた。酒蔵は男が継ぐものであると考えられていたこともあり、幼い頃から家族のなかでは弟が継ぐものだと考えられていたそうだ。次女である片山郁代氏は家業を継ぐことに対しては完全な候補外であったと振り返る。弟は8代目候補として東京農業大学の醸造科に入学した。しかし、別の業界に興味を抱くようになり、別の道を歩むことを選択したことで、7代目蔵元の山口伊平氏は廃業も検討していたという。その期間にブライダルの世界で働いていた片山郁代氏が家業を継ぎたいという想いが湧いてきたそうだ。きっかけは同期と友人宅での飲み会だった。食卓のアルコール飲料はビールや酎ハイで占められており、1種類だけ日本酒が並べられていたという。その日本酒に対して友人が「日本酒なんて飲まないのに誰が買ってきたの!?」という言葉が胸に刺さったそうだ。造り酒屋の娘として世間からの日本酒の印象はこんな感じなのかと驚いたそうだ。帰省の際には実家や県内の日本酒を飲む機会も多く、日本酒が美味しくないという印象は全く抱いてなかった。実家の造り酒屋が否定されているようで凄く悲しい気持ちになった。しかし、プラス思考な片山郁代氏は「私は同世代の日本酒に対する印象を変えることができる場所に生まれてきた」のだという感情が同時に芽生えたそうだ。

ブライダルの世界で「26歳でリーダー・28歳でチーフリーダー・30歳で支配人」という目標を抱いて働いていたが、造り酒屋に対する情熱も捨てきれず退職を選択した。この頃、大分に転勤する予定から金沢へと変更になるという話が挙がっていた為、そのタイミングで一区切りをつけたそうだ。しかし、両親は廃業も検討しており、家族を説得するのにも時間を要したそうだ。両親からは酒蔵を継ぐことを止められ、姉からは「人生が駄目になるから辞めた方が良い」と言われ、母方の祖父母からは「女の子でそんなに苦労しなくても良いのに」と泣かれた。

しかし、片山郁代氏の蔵元に就任することへの熱意は変わらなかった。その理由は、「まだ26歳で選択肢は沢山あり、失敗してもやり直しが効く」という点と「やりたかったけど怖くてやらなかった方が後悔する」ということから、説得を続けたという。自分の中で納得できる人生を目指したい。納得のできない人生は絶対に嫌だった。6代目の祖母が未亡人となり家業を継いだ経緯もあり、家族も家業を継ぐことに対して少しずつ耳を傾けたくれるようになったそうだ。祖母の亮然な性格を譲り受けた8代目は圧倒的な行動力と明るい性格で困難を打開していった。そして2006年、正式に山の壽酒造株式会社の蔵人になった。当初は父の世代の蔵人に酒造りを教えてもらいながら、休日返上で業界の現状を知る為に100軒の酒販店を巡ったそうだ。

酒卸や地場の卸、デパート、ディスカウントスーパー、酒販店、専門酒販店など、様々な酒の売り場を調査し、経営に活かしたいと考えていた。焼酎ブームだったこともあり、営業に伺っても「蔵として焼酎の免許は持っているのか」、「日本酒は売れない」という話が大半を占めていた。値段の話題しか上らない状況に挫けそうにもなったという。そのなかでも佐賀県の専門酒販店との出会いに影響を受けたそうで、この市場で認められる酒蔵へと成長したら、活路を見出せると確信したそうだ。自分の蔵を育ててくれる酒販店と向き合うことで、「山の壽」を発信していける。まずは、その酒販店に魅力的な酒であると感じてもらえるように酒質を向上させていく必要性を感じたという。

また、約100店舗の酒売場を調査するなかで果実酒が人気になっている点にも着目した。それを裏付けるデータも発表されており、各酒類の販売数量構成比率の推移からもリキュールを製造していく必要性も感じたそうだ。そして、佐賀県産の柑橘類やグレープフルーツ、パッションフルーツなどを原材料に使用する果実酒を考案。そして、日本酒由来のリキュール「クレイジーレモン」という商品を発売した。爽やかで優しい味わいなのが消費者からの支持を集め、蔵の経営を支える主力商品へと成長させた。

1991年には九州地方を襲った台風19号の影響で酒蔵が全壊するなどの被害を受けた。その結果、山の壽酒造は2年間もの期間、休業せざる得ない状況に陥ってしまった。再開してからも徐々に売上げが下降していき困難な状況に陥っていった。しかし、片山郁也氏が中心となり、ヒット商品を生み出すなどの施策を講じながら少しずつ蔵の経営を回復させた。その結果、蔵の負債を3分の1程度にまで減らし、売上げは最低だった頃の2倍にまで回復したそうだ。

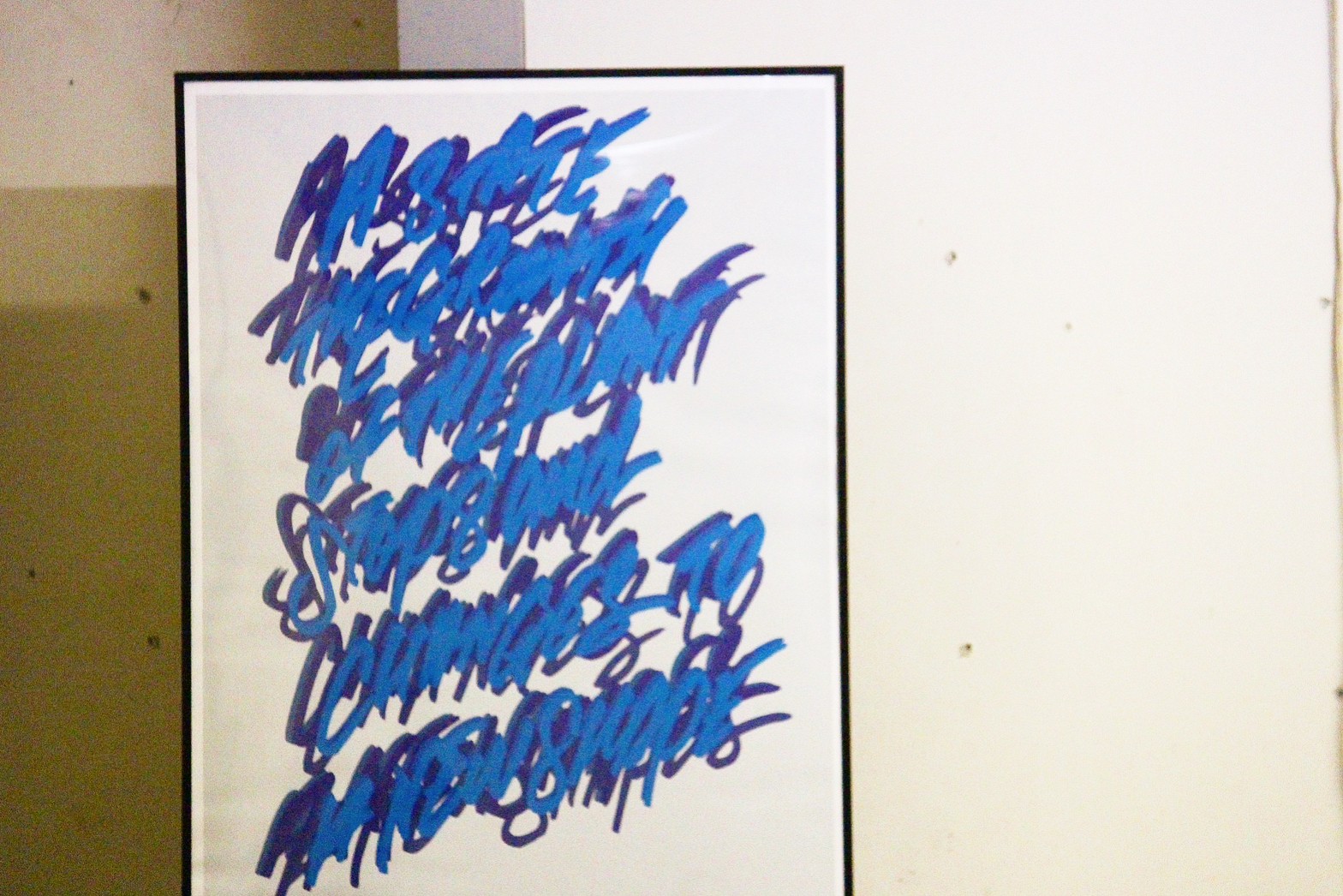

そして、2017年に7代目蔵元の後を継ぎ蔵元に就任した。当初の「若い世代が抱く日本酒の印象を変えたい」という想いを忘れたことはない。また、どのように日本酒を購入したら良いのか分からない人が相当数いる現状に対しても魅力を発信したいと考えた。そして、銘柄「山の壽」に被せる形式で「JAPANESE SAKE YAMANOKOTOBUKI」という斬新なデザインを施したラベルへと変更。福岡県出身の内田洋一朗氏にデザインを依頼すると「歴史のある企業だから、山の壽の文字に被せる形でデザインした」という。斬新なデザインは酒販店や飲食店からも好評なようだ。ちなみに、福岡県は焼酎が親しまれている地域性のため、海外の人にも分かりやすく日本酒の魅力を発信することを目的に斬新で新たな飲酒層の獲得を目指して考案された。

そして、今後の山の壽酒造は久留米の風土を表現した酒造りを目指すという。片山郁代氏は新型コロナウイルスの流行により自粛を余儀なくされた際に蔵で保存されていた文献を読み返していた。その際に初代が酒蔵を開業していた経緯についても書き記されていたことに気が付いたそうだ。それは、久留米という土地が肥沃な土地で江戸時代は米と野菜の一大産地だったそうだ。そこで、初代は冬場の仕事の必要性を感じて酒造業を立ち上げた経緯がある。しかし、肥沃な大地である反面で阿蘇から流れる筑後川は氾濫に悩まされていた。現在は治水工事が進み、命を落としてしまう人はいなくなったが、昔は多くの人が氾濫により命を落としてしまっていたそうだ。山の壽酒造では地域の地主としての役割を担っており、避難所になっていたそうだ。そのため、蔵は周囲より小高くなっており、多くの人が避難する場所として活用されていた歴史を知ったそうだ。

しかし、氾濫は悪い側面だけでは語れないという。氾濫により土地がリセットされるというのだ。阿蘇の方面から栄養が流れてきて、久留米の大地は豊かになったそうだ。その歴史に気が付いた片山郁代氏は久留米の米に敬意を表した酒造りを積極的に行っていきたいと語る。福岡県糸島市や宗像市の酒米を使用することも福岡の酒蔵として意義はあるのだが、久留米に目を向けていければと考えているそうだ。山の壽酒造としては日本特有のお取り寄せ文化を体現するよりも久留米を表現するような地酒を醸したい。久留米で栽培されている飯米に着目し、「山の壽」を表現する。筑紫の国に将来の夢や希望を託し、農家の努力により栽培された米を誠意を尽くし、酒を醸す。そこに風土に優劣はなく、酒蔵としてその土地を表現することが自然なことである。それは地元で暮らす最高の仲間と納得のいく酒を目指すことも繋がってくる。また、8代目蔵元は和醸良酒の心をパズルを組み立てるイメージだと捉えているそうだ。1人を1つのピースに置き換えたときに、ピースには凸の部分と凹んでいる部分が存在する。凸の部分が長所で凹んでいる部分が短所だとすると、綺麗な四角い形をした人よりも長所と短所がはっきりとした蔵人が合わさることが良い仕事に繋がってくるのだという。長所と短所が被らず、蔵人が一丸となったときに最高の酒が醸される。「山の壽」は個性を感じられる酒でありながらも、パズルのような纏まりを感じさせる酒。まさに、パズルとしてのひとつの絵画が完成したような喜びの酒でもあるのだ。これからも久留米の酒蔵として、蔵人たちのチームワークと和醸良酒の精神を重んじながら、地酒の魅力を幅広く発信していく。

文:宍戸涼太郎

写真:石井叡

編集:宍戸涼太郎